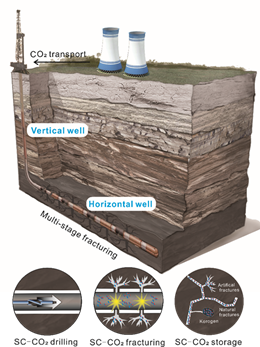

在“碳达峰”和“碳中和”背景下,我国亟需加快构建清洁、低碳、安全、高效的能源体系。我国页岩气资源十分丰富,是向低碳能源转型的重要战略资源。当前,页岩气开采利用主要依靠水力压裂技术,但其耗水量巨大,且具有潜在环境风险。自2017年以来,谭静强将超临界CO2压裂新技术研发列为团队重点发展方向之一。近日,该团队受邀在国际能源与环境领域顶级期刊Energy & Environmental Science 发表了题为“The role of supercritical carbon dioxide for recovery of shale gas and sequestration in gas shale reservoirs”的论文。论文立足于当前页岩气开采的现状与不足,深入研究了超临界CO2在页岩气高效开发中的应用前景,特别是超临界CO2在钻井、压裂方面的优势,以及压裂过程中将CO2封存于页岩储层的可行性;着重分析了超临界CO2强化页岩气高效开发和实现CO2在页岩储层封存所面临的挑战,包括CO2在页岩气储层中的扩散和吸附,CO2-页岩或CO2-水-页岩相互作用对页岩性质的影响,以及使用超临界CO2开采页岩气的成本、环境影响和生命周期风险评估等;指出了未来该领域的发展方向。中南大学为第一及通讯作者单位,课题组吕桥副教授为第一作者,谭静强教授为通讯作者。论文合作作者来自中国科学院大学、美国洛斯阿拉莫斯国家实验室、美国碳解决方案公司、澳大利亚莫纳什大学、英国赫瑞-瓦特大学、英国DWA能源公司等专业领域世界著名高校、科研机构和商业公司。

图1 超临界CO2在页岩气开采中的应用

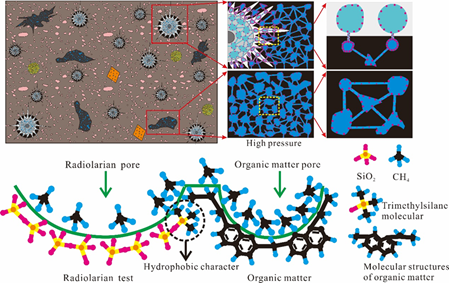

富有机质泥页岩的孔隙结构研究一直是页岩油气资源评价的核心,也是地质领域的热点和前沿。谭静强教授团队运用高精度和高分辨率超微结构分析技术对我国南方下古生界富有机质泥页岩的微纳米孔隙结构进行了多尺度、全方位定性定量表征和多因素综合分析,发现了不同门类微体化石生物孔隙的特征和差异性,首次定量揭示了以放射虫为代表的微体化石孔隙结构对页岩储层的影响,建立了放射虫与有机质共生的微观孔隙结构模型,提出了以有机孔、矿物基质孔及微体古生物孔隙为主的新孔隙分类方法,系统阐述了微体化石中保留的大量微纳米生物孔隙对页岩气富集的重要影响,提出了页岩甜点段预测的新参数,为将微体化石富集层段作为页岩气勘探开发标志层奠定基础。本领域相关研究成果分别在化工与环境领域著名期刊Chemical Engineering Journal(IF:10.652)以及Marine and Petroleum Geology、Journal of Natural Gas Science and Engineering 等油气领域著名国际期刊发表。中南大学为相关论文的第一及通讯作者单位,博士研究生户瑞宁为第一作者,谭静强教授为通讯作者。

图2 富微体古生物化石页岩的甲烷吸附模型及吸附机理